Macht? Nix. – Teil 2: Selbstermächtigung

Veröffentlicht am: 23.06.2025 von Jan Göritz

Veröffentlicht am: 23.06.2025 von Jan Göritz

Teil 1 (Kontrolle) lesen Sie hier.

Foto: © Mary / Adobe Stock

Woran denken Sie, wenn Sie an Macht denken? An Unterdrückung? An Manipulation? An teure Autos? Statussymbole?

Dann sind sie mit ihrem Denken nicht alleine. Für viele Menschen bedeutet Macht gleichzeitig. Ohnmacht auf der anderen Seite. Und in diesem Bild haben meistens wenige die Macht, und viele sind ohne Macht – ohnmächtig.

Macht findet sich aber nicht nur in großen gesellschaftlichen Kontexten. Genau genommen findet sich Macht überall, und meistens ist sie ein kraftvolles Werkzeug, das wir einsetzen können, wenn wir uns dessen bewusst sind und sie als Selbstermächtigung begreifen.

Nimm dir das Leben und dann gibt es nicht mehr her. Denn wenn man es mal braucht, dann findet man’s so schwer. (Udo Lindenberg)

Im Laufe unseres Lebens gibt es immer wieder Momente, in denen wir uns Stück für Stück unsere Macht zusammensammeln:

All diese Momente sind Schritte aus der Fremdbestimmung hin zur Selbstermächtigung. Durch diese und andere Schritte erweitern wir unseren Raum und verschaffen uns Luft zum Atmen.

Jede schwierige Situation, die du jetzt meisterst, bleibt dir in der Zukunft erspart. (Dalai Lama)

In meinen Sitzungen geht es ja oft genau darum, dass Klienten kommen, weil sie sich ohnmächtig im eigenen Leben fühlen. Gefangen in Rollen, Mustern und Beziehungen. Oder sie sind bestimmt von Glaubenssätzen, die sagen:

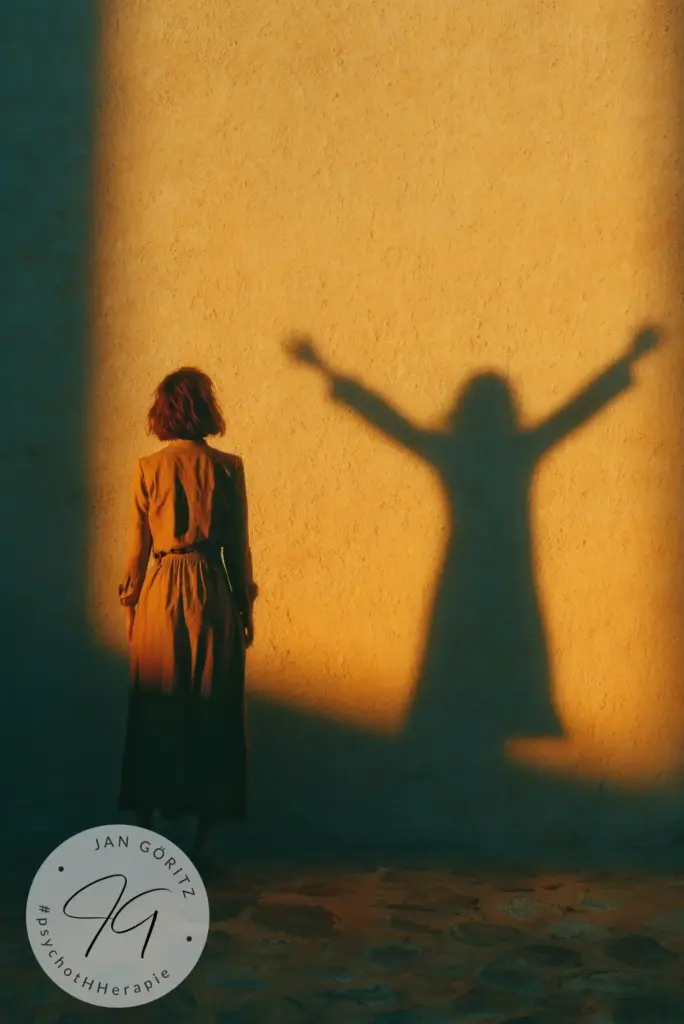

Selbstermächtigung heißt: Ich gebe mir selbst wieder die Erlaubnis.

Die Erlaubnis

Als Herr Müller zum Vorgespräch in meine Praxis kam, betrat ein schon äußerlich sichtbar gebrochener Mann meine Praxisräume.

Die wahre Macht ist nicht, über andere zu herrschen – sondern sich selbst treu zu bleiben.

Eine meiner ersten Fragen lautet meistens: „Warum sitzen wir uns heute gegenüber?“

Seine Antwort lautete damals: „Ich weiß einfach nicht mehr weiter, ich bin total gescheitert.“

Herr Müller, Mitte 30, war gerade betriebsbedingt gekündigt worden. Nach außen hin wirkt er zwar ruhig, aber das innere Aufgewühltsein war deutlich zu spüren, von Selbstermächtigung war da noch nichts zu erkennen.

„Ich kann nichts und ich bin auch nicht unbedingt gemacht für Erfolg.“

Schnell zeigte sich, dass die Kündigung alte und traumatische Erlebnisse reaktiviert hat.

Seine Mutter hat schon früh damit begonnen, ihn zu verunsichern. „Du bist echt zu blöd dafür“ und „Du blöder Idiot“ waren Sätze, die Herr Müller jeden Tag hörte.

„Selbst wenn ich mal wirklich etwas richtig machte, fand sie Kritikpunkte. Es war absolut grausam.“

So entwickelte Herr Müller den Impuls, sich unsichtbar zu machen. Er zog sich in sich zurück und begann, erst im Kontakt mit seiner Mutter aus dem Weg zu gehen und sich später mehr und mehr zurückzuziehen.

„Ich hab’ meine kleine Wohnung und meinen Job – naja, den hatte ich – das hat mir gereicht.“

Dieser Satz war für mich förmlich eine Einladung, nachzufragen: „Hat Ihnen das wirklich gereicht?“

Ich merkte, wie er sich wand, bevor er zögernd zu sprechen begann: „Naja … früher … früher hatte ich schon andere Ideen … Ich habe schon immer gerne gezeichnet und mit Grafikprogrammen am Rechner gearbeitet. Aber meine Mutter….“, Tränen steigen ihm in die Augen, „… meine Mutter hat das immer schlecht gemacht oder belächelt. Sie sagte immer: ‚Kunst ist für Spinner, damit kannst du kein Geld verdienen. Schlag dir das aus dem Kopf und such dir etwas Sicheres. Du hast nun wirklich nicht das Selbstbewusstsein für so einen Kram.“

Wir begannen mit der Frage, welche Ideen über sich selbst sind eigentlich wirklich seine und welche sind ihm von seiner Mutter eingemeißelt wordensind.

Die schwächenden Sätze, die er von seiner Mutter übernommen hat, waren absolut in der Minderheit. Aber sie waren verdammt laut.

Und laute Minderheiten nehmen sich selbst immer gerne als Wahrheit und Mehrheit wahr. So ist auch Herr Müller auf die Macht der Lautstärke hereingefallen. Der Schritt zur Selbstermächtigung war, sich das bewusst zu machen.

Beklage dich nicht über die Dunkelheit. Zünde eine Kerze an. (Konfuzius)

Die lauten Sätze waren schnell identifiziert:

Wie gesagt: laut und selbstbewusst, aber alles andere als wahr.

Aber: nachdem diese Sätze identifiziert und ausgesprochen waren, konnten wir uns vorsichtig und behutsam vortasten und seine wirklichen Gedanken über sich ans Licht bringen.

Wie so häufig im Leben gilt auch hier, dass die Wahrheit eher leise ist. Denn sie muss niemanden von sich überzeugen und deshalb besonders laut oder dramatisch sein:

Sobald diese Sätze im Flipchart standen, merkte ich eine deutliche positive Veränderung in der Präsenz von Herrn Müller.

In einer späteren Sitzung stellte Herr Müller Kontakt zu seinem inneren Kind her.

Da sein Spitzname früher „Mülli“ war, übernahmen wir den für die Kommunikation mit dem Kleinen.

Die Situation, die er vor seinem inneren Auge sah, war eine Situation zu Hause mit seiner Mutter. Er hatte beim Mittagessen einen Vogelschwarm beobachtet und darüber vergessen zu essen.

„Mann, du Träumer!“, herrschte sie ihn an, „Sei doch einmal bei der Sache! Das nervt ja wohl total!“

„Dann sehe ich mich in meinem Zimmer auf dem Bett abhängen. Ich bin frustriert und wütend und weiß nicht, wohin mit mir.“

Ich fragte ihn: „Was würden Sie dem kleinen Mülli sagen, wenn Sie heute als Erwachsener zu ihm sprechen?“

Er schluckte, dann sagte er leise: „Du bist nicht dumm. Du bist kreativ. Träumen ist wichtig, denn es ist ein Teil von Kreativität. Und du darfst alles ausprobieren. Was sie denkt, ist egal, sie hat keine Ahnung – aber ich weiß, dass du deinen Weg gehen wirst. Vertrau mir.“

Er nahm innerlich Kontakt zu sich auf. Nicht zu der Version, die sich damals anpassen, fast unterwerfen musste – sondern zu dem Teil in ihm, der schon immer wusste: „Ich will leben. Ich will gestalten. Ich will ich sein.“

Einige Wochen später kam er in die Sitzung und sagte: „Ich hab’ mich bei zwei Grafikschulen beworben. Und eine hat mich tatsächlich genommen. Ich dachte, ich werd‘ bekloppt.“

Er war dabei ganz ruhig, fast cool. Klar eben. Zum ersten Mal spürte er: Das ist mein Leben. Ich muss es nicht mehr im Schatten ihrer Stimme führen.

Natürlich kam von der Mutter wie erwartet ein gehässiger Kommentar: „Na hoffentlich wirst du damit nicht wieder auf die Schnauze fallen.“

Aber er sagte mir: „Es hat mich nicht mehr getroffen. Die Alte kann ihre kranke Art ab jetzt für sich behalten. Ich bin weg!“ – so klingt Selbstermächtigung.

Selbstermächtigung bedeutet auch, sich das zurückzuholen, was einem bislang nie gegeben wurde. In diesem Fall: Vertrauen. Ermutigung. Selbstachtung.

Herr Müller hat sich selbst erlaubt, neu zu beginnen – trotz alter Stimmen und trotz Angst. Nicht, dass er plötzlich frei von Selbstzweifeln war. Aber er war nicht mehr bereit, sich von ihnen lähmen zu lassen.

„Ich glaub, das erste Mal in meinem Leben hab’ ich nicht das gemacht, was sie erwartet – sondern das, was ich brauche.“

Foto: © LouLou / Adobe Stock