Angst schützt uns nicht vor Gefahren

Veröffentlicht am: 30.09.2024 von Jan Göritz

Veröffentlicht am: 30.09.2024 von Jan Göritz

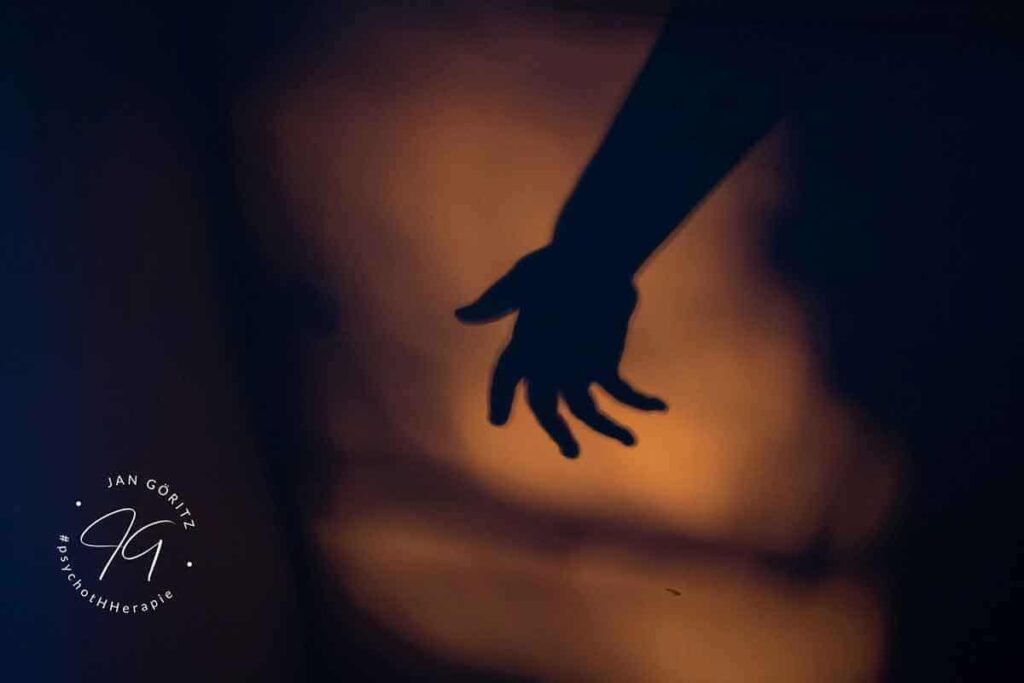

Sie ist oft wie ein Schatten, der uns in den dunkelsten Momenten begleitet und mitunter dazu führt, dass wir uns vor den Herausforderungen des Lebens zurückziehen. Viele Menschen leiden unter unterschiedlichen Formen von Angst, die ihre Lebensqualität erheblich beeinträchtigen können. Die Symptome reichen von allgemeinen Sorgen bis hin zu spezifischen Phobien, und oft fühlen sich Betroffene in einer ausweglosen Situation gefangen. Jedoch gibt es Möglichkeiten, einen besseren Umgang mit Ängsten zu finden – oder ihnen sogar entgegenzutreten.

Sie ist eine der grundlegendsten Emotionen, die wir als Menschen erleben und diente ursprünglich als lebensrettender Mechanismus, der uns vor Gefahren warnte und zum Handeln antrieb. In der heutigen Zeit jedoch, wo der viel zitierte Säbelzahntiger eben nicht mehr hinter jeder Ecke lauert, verändert sich häufig der Charakter der Angst: von einem Instrument, das uns vor realen Gefahren warnte, hin zu einer uns selbst blockierenden Belastung. Natürlich gibt es noch reale Gefahren, aber die westliche Welt ist doch um einiges berechenbarer geworden, als die, in der unsere Urahnen sich vor vielfältigen Bedrohungen schützen mussten. Trotzdem ist das Gefühl nicht obsolet, wir müssen nur verstehen, dass wir der – häufig irrationalen – Angst nicht mehr blind vertrauen dürfen.

Tief in unserer Evolutionsgeschichte verankert, half sie uns früher, wachsam zu sein und Bedrohungen zu erkennen, um dann schnell und angemessen darauf reagieren zu können. Heute jedoch erleben viele Menschen intensive Gefühle der Furcht, die mit keiner realen Gefahr gekoppelt sind. Wir stellen uns vor, wie es wäre, wenn wir unseren Job verlieren würden oder unser Partner uns verlassen würde und sehen uns in unserem inneren Kino schnell verarmt und einsam unter einer Brücke lebend. Nein – wir sehen uns unter einer Brücke dahin vegetieren,- mit Leben hat unsere Vorstellung häufig nichts mehr zu tun.

Ein Beispiel aus meiner Praxis verdeutlicht, wie lähmend sie sein kann.

Herr Bergmann sitzt mir gegenüber und nimmt bereits zum dritten Mal innerhalb weniger Minuten sein Cap ab, um sich die Haare mit der anderen Hand zurückzustreichen und sein Cap dann wieder aufzusetzen. „Ich weiß nicht, warum, Herr Göritz, aber ich habe immer das Gefühl, dass etwas Schlimmes passieren wird. Es ist, als ob ich ständig auf der Hut sein muss, selbst wenn nichts Bedrohliches in Sicht ist.“

„Wie äußert sich das ‘auf der Hut sein’, Herr Bergmann?“ möchte ich wissen, während ich mich en wenig mehr nach vorne neige.

„Es ist mir wirklich peinlich, darüber zu sprechen“ setzt er, um dann in Schweigen und Starre zu verfallen.

Ich nutze die Stille und stelle die Vermutung an, dass er Angst davor hat, ich könne schlecht von ihm denken, was er bejaht.

„Das ist auch irgendwie immer da – das Gefühl, nicht dazuzugehören. Aber eigentlich geht es mir darum, dass meine Gedanken wirklich freidrehen, sobald ich zur Ruhe komme.“

Der Versuch, dem Schmerz zu entkommen, ist das, was noch mehr Schmerz erzeugt. (Gabor Maté)

„Was heißt das denn genau? ‘Wirklich freidrehen’?“ möchte ich wissen.

Er seufzt tief, lupft sein Cap, fährt sich durch das Haar und zieht das Cap wieder auf, bevor er den Blick kurz hebt. „Meistens ist das abends, wenn ich zur Ruhe kommen sollte. Sobald ich auf der Couch sitze oder versuche, ins Bett zu gehen, fangen meine Gedanken an zu rasen. Es fühlt sich an, als würde mir der Boden unter den Füßen weggezogen, obwohl eigentlich alles in Ordnung ist.“

„Das muss wirklich sehr belastend sein, Herr Bergmann.“ sage ich langsam nickend. „Welcher Film läuft denn abends in Ihrem inneren Kino? Welchen Titel müsste er tragen?“ frage ich und eröffne ihm damit die Möglichkeit, sich in eine Beobachterposition zu bewegen.

Er sitzt ganz ruhig, aber mit durch aus munteren Augen da, bis er langsamzu grinsen beginnt und seine Augen aufblitzen. „Nachts alleine im Labyrinth der Killersorgen.“ kombiniert er geschickt gleich mehrere Filmtitel.

Ich steige schmunzelnd mit ein: „Also, Humor haben Sie also. War Ihnen das bewusst?“

Zufriedenes Nicken

„Und merken Sie auch, dass sich die gesamte Stimmung schlagartig veränder hat?“

Das Nicken läuft etwas schwächer weiter: „Ja, das ist mir auch aufgefallen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sogar sagen, dass es im Raum heller geworden ist.“

Das Beispiel von Herrn Bergmann zeigt deutlich, wie Angst unser Denken verengen und einschrenken kann. Ständige Sorgen lassen uns unseren Blick kaum mehr Richtung Leichtigkeit richten. Wir sehen nur noch Gefahren oder potenzielle Probleme, die wir mittels unserer Gedanken in Nullkommanichts zu „realen Bedrohungen“ ausbauen können.

Wir laufen Gefahr, sukzessive in eine Verzerrung unserer Wahrnehmung zu geraten, was dazu führen kann, dass wir an allen Ecken und Enden Gefahren sehen, die de facto nicht vorhanden sind oder zumindest deutlich überschaubarer, als unsere Wahrnehmung uns weis machen möchte. Entscheidungen jedwerder Art sind in diesem Zustand kaum mehr möglich.

Wichtig ist es, sich immer wieder bewusst zu machen, dass diese Gedanken und Gefühle nicht die Realität widerspiegeln, sondern lediglich als Schatten über Ihrer Wahrnehmung liegen.

Angst beeinflusst maßgeblich die Entscheidungen, die wir Menschen treffen. In belastenden Situationen können Angstgefühle zu irrationalen Reaktionen führen. Betroffene, die unter Angststörungen leiden, haben oft Schwierigkeiten, klare Gedanken zu fassen.

Der einzige Weg, mit Angst umzugehen, ist, ihr direkt ins Gesicht zu sehen. (Henry Rollins)

Diese Symptome erzeugen bei ihnen eine große innere Unruhe, die die Entscheidungsfähigkeit erheblich einschränkt. Betroffene Menschen ziehen sich meist Stück für Stück aus dem Leben zurück,- sie vermeiden Situationen, die sie als bedrohlich empfinden. Jedoch findet der Kopf dieser Menschen immer wieder neue potentielle Gefahren, so dass dieser Kreislauf manchmal erst dann ein Ende hat, wenn die heimischen vier Wänder nicht mehr verlassen werden müssen.

Der Weg zu einer effektiven Behandlung kann durch Psychotherapie und gegebenenfalls Medikamente geebnet werden. Doch der erste Schritt besteht stets darin, sich bewusst mit seinen Sorgen auseinanderzusetzen und nach Möglichkeit zu erkennen, wann man dabei ist, in irrationale und reflexhafte Verhaltensmuster abzudriften.

Es ist es meiner Meinung nach ausgesprochen wichtig, die eigene Angst nicht als Feind zu betrachten, sondern als ein Signal, das Sie dazu anregen kann, Ihre inneren Ressourcen zu aktivieren und mutigere Entscheidungen zu treffen.

Angst ist wie ein fieser Ohrwurm – sie schleicht sich in den Kopf, bleibt haften und wird immer lauter, je mehr man versucht, sie zu ignorieren. Sobald sie erst einmal Fuß gefasst hat, beginnt sie nach und nach, unser Denken und Handeln zu übernehmen. Sie führt zu einem sich immer weiter ausbreitendem Vermeidungsverhalten.

Wir vermeiden vielleicht erst nur Situationen, mit großen Menschenmengen, dann öffentliche Verkehrsmittel, weil wir uns eingesperrt fühlen, später kriegen wir auch noch im eigenen Auto Beklemmungsgefühle und irgendwann verlassen wir unser Haus oder unsere Wohnung nicht mehr. Die Angst hat gewonnen und hält uns davon ab, ein erfülltes Leben zu führen.

Angst zu überwinden erfordert Mut, aber auch ein paar clevere Strategien. Ein wichtiger erster Schritt ist, sich ihr bewusst zu stellen, anstatt ihr aus dem Weg zu gehen. Das bedeutet, sich gezielt den Situationen auszusetzen, die einem Angst machen – natürlich in einem Tempo, das man selbst bestimmen kann. Wichtig hierbei ist, zu beachten, dass es auch „gesunde“ Ängste gibt. Es geht hier um irrationale Ängste, die uns in unserem Alltag behindern und unsere Lebensqualität schmälern. Einen Löwenkäfig zu besteigen oder mit Alligatoren zu ringen gehört nicht dazu.

Wohl aber die Klientin, die sich lange Zeit nicht traute, mit anderen Menschen zu sprechen. Sie hatte Angst davor, für dumm gehalten und ausgelacht zu werden. Im ersten Schritt traute sie sich, kurze Gespräche mit engen Freunden und Verwandten zu beginnen, dann begann sie, auch in kleinen Gruppen etwas zu sagen, bis ihre Ängste durch ausreichend positive Erfahrungen nach und nach verblasst sind.

Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unser Wachstum und unsere Freiheit. (Viktor Frankl)

Achtsamkeitstechniken, wie bewusstes Atmen oder Meditation, können Sie dabei unterstützen, Ihr eigener Beobachter zu sein und die eigenen Gedanken und körperlichen Reaktionen von außen zu sehen, anstatt sie ausschließlich zu erleben. So haben Sie die Möglichkeit, Ihre Gedanken und inneren Prozesse von einer halbwegs neutralen Position aus zu bewerten.

Darüber hinaus kann der Austausch mit anderen – sei es in einer Therapie oder im Gespräch mit vertrauensvollen Menschen – helfen, die eigenen Ängste in einem neuen Licht zu sehen und sich weniger allein damit zu fühlen.

Angst ist wie ein Schatten, der uns auf Schritt und Tritt folgt – manchmal kaum spürbar, und dann von jetzt auf gleich alles verschlingend wie ein ein Schwarm Piranhas.

Da aber außer Lucky Luke niemand schneller zieht als sein Schatten, müssen wir einen anderen Weg finden, um uns unserer Angst zu entledigen – oder zumindest einen Umgang mit ihr zu finden. Ein Klient erzählte mir vor einiger Zeit, wie er seinen Freunden den Effekt der Therapie verbildlicht: „Früher bin ich vor meinen Dämonen weggelaufen, mittlerweile kann ich mich mit ihnen an einen Tisch setzen.“

Der Weg zu innerer Freiheit beginnt also dort, wo wir den Mut aufbringen, uns unseren Ängsten zu stellen und sie als Teil unserer menschlichen Erfahrung zu akzeptieren. Es ist häufig ein Weg, der verschiedene Elemente beinhaltet:

So lernen wir Stück für Stück, unsere Ängste zu verstehen und müssen uns nicht länger von ihnen beherrschen lassen. Wir holen uns Stück für Stück die Macht über unser Leben zurück.

Die Freiheit liegt nicht darin, angstfrei zu sein, sondern darin, sich trotz der Angst zu entfalten und den eigenen Weg zu gehen.